あなたがフリゲート艦の艦長だったら(2)

福田 正彦

1.英国海軍の序列(続き)

1-1 水 兵

帆船時代の下士官以上と水兵とで一番大きな違いは「前者が国王に忠誠を誓った軍人であり、後者は軍人でないことである。水兵はいわば雇い人」だ。もちろん水兵にも志願者もいるし、まともな人間も多いが、定員を満たすために犯罪者や強制徴募者(注1)も多かった。軍の制度上でいうと「得体のしれない集団」であり常に監視の対象になる。

そのために大きな軍艦では「海兵隊」が乗り込んで監視の役目を果たすし、小さな艦では先任衛兵伍長がその役割を果たす。戦時ではいつでも軍艦は水兵が不足するし、そのために犯罪者はもとより、捕虜にした敵国の水兵を自国の水兵にすることすら行われた。帰港しても水兵は上陸が許されず、脱艦すれば海兵隊に射殺された。鞭打ちなどの懲罰で規律を保ったのも基本的にはそんな身分制度があったからだ。

(注1:強制徴募とは公認された制度で、下級士官を長として屈強な水兵の集団が上陸し、自国の一般庶民の男子を捕まえて軍艦に拉致した。一定の職業の者は徴募してはいけないとなってはいたが、一度船に乗せて海上に出ればそれもうやむやになり、実際には無制限に徴募したようだ。徴募隊は棍棒などを持ち、刃物や銃器の携帯は許されていない。また海上で商船の乗組員を徴募する例も海洋小説に出てくるから、乗員不足の軍艦はかなり無理な徴募をしたようだ。)

艦長の人柄にもよるが、日常いつも問題が起こるわけではないし、優秀な水兵がいなければ航海はもとより戦闘すらできない。しかし制度として艦長に絶対権限を与え、規律保持のためにいろいろな規則があったのはこういった背景があること、同時に当時の社会に「一般的な人権」という概念がなかったことも理解しておく必要がある。現在の軍隊と帆船時代の軍隊の基本的な相違がここにあることを理解しないと「海兵隊の監視」という意味が分からない。

水兵にも階級があって、A級水兵、一般水兵、少年水兵と大別される。

A級水兵(エイブル・マン)

A級というのは A、B、Cの AではなくAble(有能な)の頭文字で、文字通り帆船に必要な操帆、火器の取り扱いに習熟した水兵を指す。帆船模型で大型船のリギングを経験した人なら十分に理解できると思うが、甲板のピンレールに固定されているロープを手にして、これがどんな役目をするのかを理解するには相当な経験がいる。名前が書いてあるわけではないし特に夜間の操帆だったら手探りで必要なロープを探さなければならない。

その上、展帆も畳帆もマストを登らないと仕事にならない。右の写真は「The Great Age of Sail」という本から拝借したもので比較的近代のものだが、それでもクルーが一斉にマストを登るのはいつの時代でも変わらない。

マストを登ってもヤードのフットロープを伝わって横一列に並び、帆の操作をするのはかなりの勇気がいるのだ。ましてフットロープのない時代だったら命がけといってもおかしくない。これを荒天の夜間や、戦闘時に行うとなったらいくつ命があっても足りないといっていい。こういった作業になれている水兵がA級水兵であり、艦首楼を担当したので「フォクスルマン」と呼ばれ、バウスプリットとフォア・ヤードを担当した。

これらの中でも数年の経験があり、若くて敏捷な水兵が「トップマン(檣楼員)」に選ばれて各マストのローワーヤードより上部の仕事を担当した。外海から根拠地の港に入った軍艦が、到着艦の艦長の腕前を見ようと碇泊中の艦上から士官連が見守る中で「指定された場所に到着し『あっという間に帆が消えて』所定の位置に停泊し・・・」というような操作はこのトップマンたちがいなければ決してできない。だからあなたが艦長でいる限り本艦のA級水兵を手放すということは、よくよくの事情がない限りありえないのだということが分かるだろう。

一般水兵(オーディナリー・マン)

一般水兵の中にもいくらかの階級があって、新米水兵やいくらかましな「おか者(全くの素人)」は艦尾楼を担当し、メンスルやスパンカー、ローワー・ステースルなどの操帆にあたったのでアフター・ガード(艦尾部担当水兵)と呼ばれていた。それでもフォクスルマンからはかなり下に見られていたのだ。しかし、艦内で最も人数が多い水兵がいたのがウエスト(中甲板)で、ここを担当するのがウエスター(中甲板担当水兵)、「頭も腕も必要ない水兵」だといわれたが、ほとんどがおか者だった。当然アフターガードよりも軽蔑されていたのだ。何をしたかというと、甲板洗い、排水ポンプの操作(ポンプ突きという)、キャプスタン回し、家畜の飼育、ごみ処理などがその仕事で、辛くて汚い仕事の大部分はこのウエスターがやっていた。

こういった水兵がどれほどいたのかというと、一等級戦列艦でアフターガード 90名、フォクスルマン、フォアマスト担当のトップマン、メインマスト担当のトップマンがそれぞれ 60~70名、ミズンマストのトップマンが 25~30名だった。これに最大のウエスターがいたから、これを 100名ほどとすると合計で、395~430名ほどが操帆と艦上勤務をしていたことになる。一等級艦の水兵の数は 570名ほどといわれているから、残りの 150~180名は大砲の操作と兼務だったのだろう。

少年水兵(シップス・ボーイ/パウダー・モンキー)

当時マリーン・ソサイアティ(少年水兵養成所)という施設があって、13歳から15歳の少年を集め、テームズ河畔の練習艦で短期間のうちに艦内生活の基本を叩き込んで毎年各艦に送り込んでいた。それが少年水兵といわれたのだが、大部分は貧しい家庭の子供たちで、中には浮浪者や孤児、乞食などをしていた少年がこの施設に放り込まれることもあったようだ。

艦内の普通の仕事はいわゆる召使いで、階級は最下位であり准士官や下士官、士官候補生の召使として働き家畜の世話、便所の掃除も担当したらしい。時には男色の対象になったこともあったという。多くの海洋小説の中では珍しく少年水兵出身者を主人公にしたものがある。アダム・ハーディが書いた「海の風雲児 Foxシリーズ」がそれで、主人公のジョージ・アバクロンビー・フォックスはテームズ川河口域湿地帯の貧しい家に生まれ、少年水兵として海軍生活を始めた。海尉にまで出世したのだが大変な生活を強いられる様子をこの小説だけが見せている。

その少年水兵をどうしても必要とされるのが戦闘時だ。砲戦を行う時に必要なのは弾丸と装薬だが木造帆船で最も嫌われるのが火災で、弾丸を発射するために必要な装薬は布の袋に入った大きめの火薬だから、砲火の飛び交う甲板に置いておくわけにはいかない。そこで大砲を発射するごとに装薬筒に入れた装薬を船底にある火薬庫から砲列甲板まで運ばなければならない。その役割が少年水兵でそのためにパウダー・モンキーといわれたのだ。

右の絵の左端が装薬筒を運んできた少年水兵で、大砲は今発火薬に火をつけようとしているところだ。

右の写真は米国の南北戦争時代のものだが、実際のパウダー・モンキーの写真とされている。戦闘時にはこの少年たちがいなければ大砲を撃つことができず、熟練すればかなり頻繁に砲撃ができたから、パウダー・モンキーの役割は大変なものだった。それがあってか給料(月給)を見るとA級水兵が 33シリングもらっているのに、おか者は 2~3シリングの一方、少年水兵は 11~13シリングだからそれなりに評価されているといえるだろう。

資料によると水兵に制服が支給されたのが1875年、日本の明治 8年に相当する。英国でセーラー服が支給されたという。確かではないが、この年代になって初めて水兵が軍人として処遇されたのではないだろうか。

海兵隊(マリーン)

中世のヨーロッパまでは軍艦の役割は主に陸上部隊を運ぶ輸送船といっていい。したがってこの時代の海戦は実質的に接舷戦闘だった。やがて大口径の大砲が装備されて砲撃戦が展開されると接舷戦闘や目的地での陸上戦闘を行うために、陸軍が艦船に配置する専用部隊を設けたり、海軍が歩兵部隊を組織するようになった。だから海兵隊は基本的に陸軍の形を受継いでいる。

現在の海兵隊は米国のように「軍」の1つであったり、海陸どちらにも属さない独立した組織であったりと複雑だが、ここでは 18~19世紀の海軍を基本に考えていく。前述のように当時の水兵は軍人ではなく制度上「得体のしれない集団」として扱われた。一等級戦列艦の乗組員数は 850~1000人ほどといわれているが、例えば 850人としてそのうちの水兵の数は 600人に近い。つまり全乗組員の内 70%以上が制度上「得体のしれない集団」だ。実際には大部分が立派な水兵だと思うが、艦長という立場で見るとこの数字はいつ反乱が起こってもおかしくないということでもある。

接舷戦闘や陸上戦ももちろんだが、上のような乗組員構成をみれば、“軍人”であり陸軍の軍隊組織を持った海兵隊という存在は艦内の規律維持にまことに重宝なのだ。一等級戦列艦の海兵隊の人数は、兵士 131,海兵隊鼓手 2,海兵隊伍長 4,海兵隊軍曹 4,副隊長 3,隊長1の合計 145人といわれている。艦長にとって心強い存在である。

海兵隊は陸軍の伝統を受け継いでいるから、制服も赤で、白い肩帯をつけている。右の絵はトラファルガーの海戦でネルソン提督が狙撃された場面だが、この中の赤い制服が海兵隊員だ。

戦闘時、海兵隊はアフターガードの操帆に参加することもあるが、マスケット銃を持ってファイティング・トップに登り、敵の士官などを狙撃したり、接舷戦闘に参加したりする。また上甲板の昇降口に立って恐ろしくなって艦内に逃げ込もうとする水兵を阻止する。海兵隊員が昇降口の通過を許すのは負傷者とパウダー・モンキーだけだ。港に停泊中の規律維持も大事な役目で、もし泳いで陸地に向かおうという脱艦者を発見したら容赦なく銃撃する。その意味で大型艦に海兵隊は必須の存在なのだ。

最後に軍艦の乗組員の構成を目で見えるような図があるので紹介しておく。上の図は「輪切り図鑑 大帆船」に示されているヴィクトリー級の一等級戦列艦の例だが、水兵や海兵隊は艦の大きさにほぼ比例しているだろうと思われる。これで見るといかに水兵が多いか、それを監視する海兵隊がかなりの人数であることが視覚としてわかるだろう。なお、ここにある水夫は水兵、准尉は准士官、中尉は海尉、大尉は一等海尉(副長)と本文では書いている。

1-2 着任と任命書

長い、長い前置きが終わって、やっと本文に入ることができる(読者の皆さんはいくらか 18~19世紀ごろの軍艦の成り立ちを理解されただろう)。あなたはまだ若いフリゲート艦の艦長で、それほど偉くはないが貴族であり、代々海軍士官を輩出した一家の出だと仮定しよう。一仕事を終えて、休暇を得たあなたは田舎にある実家で次の任務を待っている状態だ。ある時、あなたの実家に海軍委員会から使者がやってくる。

その使者がもたらした封書には分厚いリンネル紙が使われていて、独特の封緘がされている。内容は「海軍本部諸委員秘書」である某氏が「海軍本部委員諸氏の指示によりご通知申し上げ・・・」と始まり海軍委員会は「貴官をフリゲート艦〇〇の艦長として直ちに任用したき意向であり・・・」と続き「ついてはこの任用を受諾する意向の有無を可及的速やかに海軍本部へご通知ありたく・・・」となっているはずだ。

ぼくは実際には知らないが、日本の旧海軍であったら辞令は命令形式だっただろうと思う。つまり「貴官を巡洋艦〇〇の艦長に命ず。ついては〇月〇日までに○○港に係留中の本艦に着任すべし」とまあこんな具合だろう。英国海軍の上のような要請形式は士官階級を紳士と見なす表れで、実際に艦長が士官を呼ぶ場合、士官候補生に「手の空き次第来室されれば幸い・・・」と伝えるように命ずる場面がいくらでも海洋小説に出てくる。これはあくまでも形式の問題で実際には命令だから直ちに出頭しなければ大変なことになる。

あなたはすぐに支度をし、馬車を駆ってロンドンはホワイトホールにある海軍委員会を訪問する。そこで担当の提督と面談し、作戦の趣旨と任務の説明を受けただろう。提督との面談は必ずしも必要ではないが、特別な任務や、長期遠征の場合などは必須なはずだ。なぜかというと当時の遠距離通信手段はスループ艦を主体とする快速艦による命令書と報告書のやり取りしか方法がなかったからだ。1790年代に始まったいわゆるナポレオン戦争が1875年の第二次パリ条約によって終結するまで実に 80年にもわたって英国とフランスは戦時下にあった。この年代は英国(帆船)海軍の最盛期にあたるといっていい。しかし、1802年から1803年にかけて1年ほどアミアンの和約によって平和な時期もあったのだ。

長期航海に出ている艦長にとって今が戦時下か平和時かを判断する情報は皆無といっていい。平和時に相手国の船に損害を与えれば、条件の如何にかかわらず艦長は軍法会議に掛けられるだろう。国家の存亡にかかわるから、知りませんでしたという理屈は通らない。また遠国の政治に介入している英国にとって誰が味方か敵かという情報を、予め艦長に伝えておく必要もある。まあ情勢は流動的だから、基本情報に基づいて現地で判断する必要があり、その意味で艦長には外交官としての役割もある。

そもそもフリゲート艦という艦種は艦隊同士の戦闘に参加するようにはできていない。艦隊決戦を担うのは戦列艦で、フリゲート艦の戦力では戦列艦にかなわないからだ。しかしフリゲート艦には戦列艦にない快速と、かなりの戦力(大砲の力)を持っていて、戦列艦以外の大抵の艦とはまともに戦うことができる。そのためにフリゲート艦は通商破壊や輸送船団の護衛、遠国の政治介入あるいは領土保全など便利に使われるのだ。

提督との面談を終えたあなたは、命令書を受け取って本艦に向かう。場合によっては封緘命令書を受け取ることもある。これは機密保持のためで、一定の時間が経過してから開封する場合と、地理的に出港後、北緯あるいは南緯何度を通過した時点で開封する場合もある。命令書には詳細な作戦命令と場合によっては外交方法などが指示されたりする。この命令書と必ず一緒に渡されるのが任命書だ。これがなければあなたは艦長としてそのフリゲート艦を指揮できない。

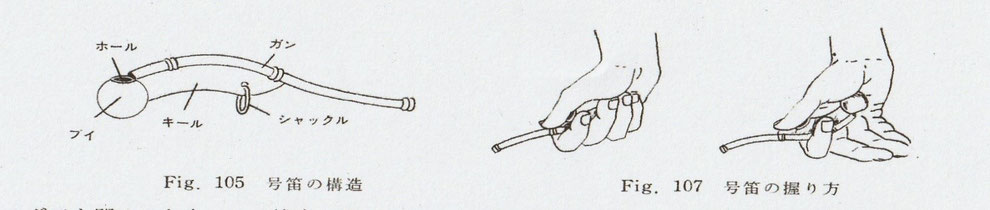

あなたはこれら書類を携えて新任のフリゲート艦に着任するために港に急ぐ。艦には通知していないから、港の通船を利用するのだが、ラグスル1枚の小型船のようなものが多い。沖合のフリゲート艦を目指すと、艦の方は新任艦長が着任するだろうと察してすべての用意を整え、今かいまかとあなたの到着を見張っている。沖合に停泊している本艦に近づくと、規定通り船上から誰何(すいか)の声がかかる。通船の船頭は本艦の名前を大声で告げるのだが、これは通船に本艦の艦長が乗っていることを意味している。船賃を支払い、手摺のロープを握って舷側の階段を登ったあなたの頭の天辺が甲板から見えた途端、ボースンの呼子が音高く鳴って甲板にあなたの足がつくまで続くはずだ。このパイプ(呼子)は海軍独特のもので現代海軍でも使われている。その写真と使い方を示しておく。

甲板にはすべての士官と准士官が並び、海兵隊もかしこまっている。水兵たちも新任の艦長はどんな奴だろうと興味津々のはずだ。取り敢えず新任の艦の副長に士官連中を紹介されたあと、あなたは全乗組員を集めて任命書を読み上げる。

「グレート・ブリテン及びアイルランドの海軍卿事務代行者たる海軍委員会より、国王陛下の海軍艦長◎◎(とあなたの名前が記され)に対し以下のごとく下命する。貴官は直ちに乗艦して指揮をとり、艦長の職務を果たすべきを命ず。当該フリゲート艦の士官及び乗組員全員をして、全員一致して、あるいは個別に、同艦々長たる貴官に対する正当なる尊敬と服従をもって行動せしむるよう、厳正なる指揮と職務の遂行こそ肝要なり・・・危機に際しては、適切にこれに対応し、貴官及び部下の一人たりとも、過誤を冒すべからず・・・」。

「艦長の職務を果たすべきを命ず」と全員の前で宣言し、あなたが本艦の艦長であることが確認されて初めてあなたは本艦の艦長となった。これがないと艦長としての権限を振るうことができない。この任命書は海洋小説からの引用だが、まあそれほど間違ってはいないと思う。あとの方の「危機に際しては・・・」のところだが、もし海戦で負けたり本艦を分捕られたりしたら、艦長は間違いなく軍法会議に掛けられて裁かれることを意味している。

実際に英国海軍のジョン・ビング 提督(右の絵)は 7年戦争初期のミノルカ島の海戦で「最善を尽くさなかった」として軍法会議にかけられ銃殺刑に処された(判決は絞首刑だったようだが、提督としての体面を重んじた要請で銃殺刑に替えられたという)。艦隊を指揮する提督といえども海戦に負けて大きな損害を被り、多少政治的な理由もあったようだが、死刑にされることもあるという実例だ。神のような絶対的な権力を持つ艦長も、権限と同時にこのような義務を負うことを十分に理解しておかなければならない。

任命書を読み上げた後で、新任の艦長は乗組員全員に対して演説を行うのが恒例になっている。基本的には今後の本艦の運営方法はこのように行うこと、全乗組員はその方針にしたがって任務を行うべきことを話すのが通例だが、話の中ではどうしても人柄が出てくる。乗組員、特に水兵たちにとって「今度のおやじ」がどんな人柄かということは彼らの生活に強く影響する。水兵たちは「優しい艦長」を望んでいるのではない。戦闘に当たって信頼に足るだけの技量を持った艦長か、つまり任せて大丈夫な「おやじ」かどうかが大事なのだ。なぜかというと戦闘に際しておろおろするような「しろうと」が艦長だったら彼らの命が危なくなる。

そんなことは百も承知のあなたは、誠意をもって乗組員に対して話をするだろう。厳しい規則や訓練が戦闘での勝利に結びつくこと、戦闘に勝利すればたんまり拿捕賞金も手に入り、乗組員の士気も向上するだろうことを、それとなく率直にしかも簡潔に話をして水兵たちの信頼を得ることが出来るだろう。話は短い方がいい。

(つづく)