第6回 エイブル・シーマン

これまでは主に「お偉いさん」ばかりに注目してきましたが、もちろん軍艦は下働きがいなければ成り立ちません。昔から現代にいたるまで「海軍は下士官で成り立っている」といわれていたのです。なぜかというと下士官はいわば水兵の古参であり、実務に精通しているので戦闘を含めた軍艦の実際の運営にはこれらベテランがいなければどうしよもない、ということでしょう。

ところで水兵といわれる人たちは軍艦の中のどれぐらいの人数だったのかを考えると、例えば三層甲板艦である第一級戦列艦の場合、乗組員数は大体850人から1100人といわれていますが、100門艦850人とするとその構成は大体次のようになるでしょう。

艦 長 1名

副 長 1名

海 尉 7名(8等海尉までいるとして)

士官候補生 15~21名(海尉の約2~3倍として)

准士官 10名(航海長、船匠、掌帆長・掌砲長・主計長、軍医等々)

下士官 15~20名(航海士、掌砲士等々)

がいわゆるお偉方で、これらの合計は49~60名ぐらい(旗艦の場合は司令長官や幕僚がいますからもう数名増えます)でしょう。逆にいえば800人前後が水兵といえます。

第一級戦列艦で100門艦の場合、片舷で50門、大砲1門に最低6人から10人(36ポンド砲で20人という記事もあります)が必要です。平均8人としても大砲だけで片舷戦闘で400人必要です。これに操帆が必要な場合は大きなヤードなら片舷だけで20数人が要りますから、水兵はいくらあっても足りないぐらいでしょう。

多くの海洋小説を見ると、常に乗組員の不足に悩まされたという記事に出会います。この場合の乗組員とはもちろん水兵のことで、准士官までは資格もあって政府関連の任命だったようですから人集めの点ではあまり問題にはならなかったのでしょう。しかし水兵を集めるのは基本的に艦長の責任で、もし人員不足のまま戦闘に入ればえらいことになるのは明らかですから何としても人をかき集めなければならなかったから大変です。もともと水兵は志願兵対象で、艦長は広告を書いた紙などを貼って募集をするのですが、その際拿捕賞金の多さを大いにアピールしたようです。これまでこんなに敵艦を拿捕し、賞金を沢山もらったから本艦に志願すれば分け前も大きいぞ、というわけで多くの敵艦を拿捕した有名な艦長はそれでかなり募集に有利だったようです。そういうアピールを使えない艦長はだいぶ苦労したのです(拿捕賞金については別の機会にお話しましょう)。

もっとも政府としても傍観していたわけではなかったようで、1795年4月に「各州都市海軍供出割り当て人員法(Quota Acts)」を制定して供出人数を割り当てています。例えばダートマス市は394名だったといわれていますが、市はこの割り当てを志願兵だけで賄えず浮浪者や無宿もの、ごろつき、あるいは犯罪者などをかき集めて海軍に送ったのです。それでも不足する人員を補給するためにとられたのが「強制徴募(Press Gang)」で商船乗組員はもとより男であれば民間人も外国人でも強制的にさらってきました。軍艦が派遣する強制徴募隊は士官(士官候補生も含めて)の指揮と判事の許可証が必要で、使用できる武器はこん棒か短剣に限られ、火器は禁止されていました。1740年に制定された「強制徴募法」では18歳以上55歳以下の英国人男子が対象だとされていたのですが、そんなことは全く無視されたようです。

フォックス・シリーズでも、ホーンブロアシリーズでもまたラミジ艦長シリーズでもほとんどの海洋小説に「プレス・ギャング」が顔を出します。ジュリアン・ストックウィンの著書(大森洋子さんが訳していますが)の主人公トマス・キッドは何とカツラ職人で、強制徴募にあって戦列艦デューク・ウイリアムに拉致されるのです。やがて提督にまで出世するという壮大な物語のようですが、初期の水兵生活が大変よく描かれています。

水兵は2種類あってA級水兵と一般水兵に分かれています。A級というのはABC順位のAではなくてAble SeamanあるいはAble manの略です。つまり技能のある水兵という意味で、「おか者」といわれた一般水兵とは厳密に分けられていたようです。ではどんな技能があったのか「海の覇者トマス・キッド」シリーズの第2巻「蒼海に舵を取れ」ではその能力を試す場面が出てきます。戦列艦デューク・ウイリアムからフリゲート艦アルテミスに転属(まあいろいろ事情があって元の戦列艦のコードウエル艦長の厄介払いの感があるのですが)した12名の水兵はみんな一等水兵だというのを、「くそっ―コードウエルが優秀な水兵ばかりを割いてくれるとは思えん」、とアルテミスのボウリット艦長はなかなか信用しません。

そこで艦長はキッドの仲間のダウドにこう命令します。

「フライング・ジブブームの滑車に触ってくるのだ。」

「ダウドはぽかんと口をあけたが、次の瞬間、回れ右して艦首へすっとんでいった。彼は海面から80フィート上のバウスプリットの、まさしく先端に触ってくるように命じられたのだ。」(以下この項すべて大森洋子訳)。ここでいう「バウスプリット」は全体を指しているようですが、正確には「ジブブーム」のことでしょう。フライング・ジブは一番先端にある三角帆ですから、まさにジブブームの一番先にある滑車に触ってきたということです。

そしてキッドには「メイン・トラックに触ってきてくれたまえ。」というのが命令です。メイン・トラックというのはメインマストの一番上、ロイヤルマストの天辺にあるキャップ、つまりマストの小口を保護するための円形の蓋をいいます。ということはこの船の一番高いところで、文中には「この高さになると、横揺れも縦揺れもすさまじく彼は70フィートの弧を描いて前後左右に放り出された。」とあります。つまり直径20メートルあまりの円を描いたわけで、航海中のフリゲート艦はこれほど揺れているのです。

ちょっと筋は違うのですが、この文中に面白い話が出てきます。

「天辺で何かがガタガタ音をたてていた。新しく考案された避雷針だ。狂ったような衝動に突き動かされて、彼は両手をチェーンに移し、懸垂でキャップのほうへ体を引きあげた。頑丈な銅の避雷針がキャップの先の空中にのびていた。」とうわけで、当時の軍艦のメインマストに避雷針が取り付けられていたことが分かります。

それはともかく、ロイヤルマストのバックステーを伝って甲板に降り立ったキッドは艦長がこういうのを耳にします。

「『白状するが、参ったぞ、ミスタ・スパーショット。ここにおる連中は新米のおか者なんぞではないわ』ポウリット艦長が片脇の痩せた士官にそう言った。」

キッドたちは面目を施したことになるのですが、ここでいう「おか者」とは、船に関して全くの素人で、軍艦に乗ったもののゴシゴシと甲板掃除をしたり、わけも分からずにロープを引っ張ったり、邪魔にされたり、小突かれたりという、まあ雑役係といったところでしょうか。ですから一人前の水兵になるためにはいい先輩を見つけその指導を得て何としてでもマストに上って仕事を覚えなければなりません。キッドもボウヤーという腕利きの水兵に可愛がられ、自らの努力によってA級水兵にまでなったのです。

こういったA級水兵が軍艦の中にどれほどいたかはその艦の戦歴や就役状況で大いに違っていただろうと思います。戦闘が続けば自然に訓練されて練度が上がるのは当然ながら戦死や事故死も多く、まあ一般的にいうと水兵の少なくとも半数は練達者がいなければ操艦すらできなかったと思われます。今から見ると当時の水兵は奴隷みたいに扱われたという感じがするのですが、そういった環境にあって彼らはそれなりに生活を楽しんだという情景も海洋小説ではよく出てきます。

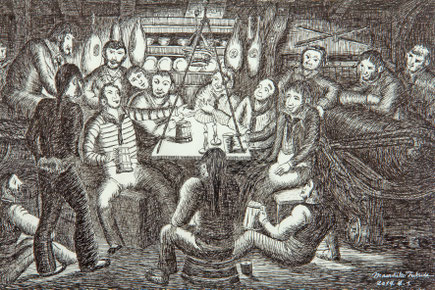

水兵の楽しみは、休暇中は別として酒と食事だったでしょう。ラム酒を水で割ったのが「グロッグ」といわれる酒で、英国海軍には絶対欠かせないものでした。水はケチってもグロッグがなかったら反乱がおきるといわれていたぐらい、軍艦では厳重な管理(ほっておけば必ず見つけ出して酔っぱらうので)の下での必需品でした。グロッキーという言葉はこのgrogが語源でこれを飲んで泥酔した状態を本来はいったようです。このグロッグのほかにもビールやぶどう酒も配給されたようですが、いずれにしても帆船時代の軍艦にアルコール類は絶対不可欠のものだったのは確かなようです。

もう一つの楽しみが食事だったのですが「ネルソン時代の海上生活」という本の「食物について」を見ると支給された食物が表になっています。ビスケット、ビール、牛肉、豚肉、エンドウ豆、オートミール、砂糖、バター、チーズというのが支給項目ですが、これを見ると分かるようにほとんどが食材そのものです。さらにいえばこれらは相当の粗悪品で、肉というのは塩漬けして樽に入れた「彫刻もできるほど」のコチコチ品だといわれています。なにしろ「古いものから食べる」というのが英国海軍の大原則でしたから。こういった肉を釜ゆでにして提供するのが司厨員ですが、これは調理というよりも素材を食べられる状態にして食材として提供した、という方が当たっています。

水兵たちは大砲の要員ごとに食卓になる板を引き下ろして食事をするグループを作っていたようで、それがいわゆる食卓仲間(mess mate)です。実際にはその仲間の2,3人が食材を使って料理をして仲間に提供したようで、それを炊事兵(クックです。もちろんコックではなく)と呼んでいたのです。

現在ではもちろん軍艦であっても厨房で食事を作って提供されるのですが、昔の習慣がまだ残っているという記事があります。C.S.フォレスターの書いた「巡洋艦アルテミス」は第二次世界大戦の地中海における海戦の物語です。イタリア艦隊と砲火を交える巡洋艦アルテミスの主計長ジョージ・スミス中佐は、砲戦の合間を縫って乗組員に給食すべく大急ぎで厚めのコンビーフを挟んだ大量のサンドイッチとココアを用意させます。そして出来上がった食事を各所に配るために中佐はこう命令するのです。

「掌帆兵曹、号笛で『炊事班、炊事場へ集合』!」

「掌帆兵曹が拡声器のスイッチを入れた。・・・『クークス、ツー、ザ、ギャレー(炊事兵、炊事場へ集合)』と彼が拡声器へ声を張り上げた。」

ここでいう「クークス(cooks)」はもちろん食事を厨房から各所に運ぶ水兵たちを指します。この兵曹は北イングランドの出身で、クックスではなくクークスとなまるのだとフォレスターは書いているのですが、帆船時代の炊事兵「クック」がまだ生きているというのはいかにもイギリス式ではありませんか。