第14回 帆船時代の食事(5) ー 提督の食卓(後編) ー

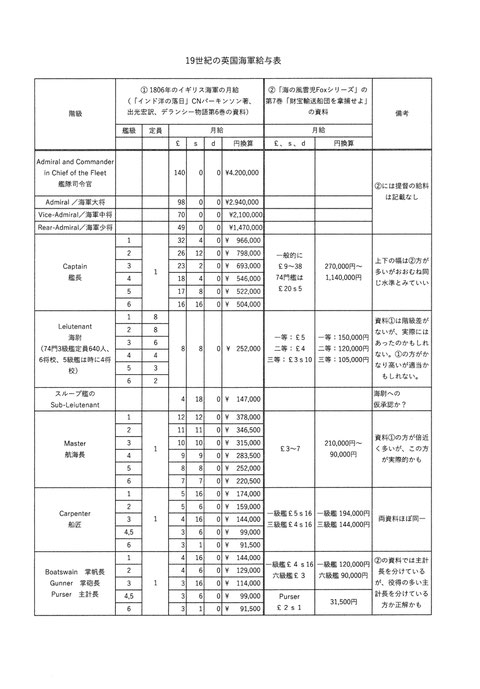

提督の給料は分からないが…と前回書いたのですが、それが分かりました。「海軍将校リチャード・デランシー物語り」第6巻の「インド洋の落日」の表紙のカバー裏に資料があったのです。この海洋小説はC.N.パーキンソンの著作で、出光宏さんが翻訳し、この資料も調査して掲載しています。「1806年イギリス海軍の階級と月給」という資料で、以前にお見せしたフォックスシリーズの資料と併せて別途にその表をお見せします。

この新しい資料によると提督クラスの月給は、 £1=3万円として

艦隊司令官 £140 (420万円)

海軍大将 £ 98 (294万円)

海軍中将 £ 70 (210万円)

海軍少将 £ 49 (147万円)

となります。前回艦隊司令官としての役職給が49ポンド程だと解説したのですが、これを差し引くと海軍大将の給与98ポンドにほぼ匹敵します。したがって提督クラスの月給は19世紀当時150万円から300万円ほどだったと推定されるのです。2つの資料で見ると勅任艦長は大体50万円から100万円ですから、この提督の給料はまあ妥当なところでしょう。

前回お話したホーンブロアの妻バーバラがねだった£200(600万円)は、当時の海軍少将(最高位の赤色艦隊少将ではあるにしても)の月給のほぼ4ヵ月分に相当しますから、相当の高額であることは間違いありません。ホーンブロアはほかにも収入(名誉海兵隊大佐)があったりしたので、妻の願いをすぐに叶えることはできています。それはともかく、提督ともなると艦隊以外の付き合いが多くなるのは当然で、いろいろな利権をめぐって提督をもてなそうとする者も多いのです。現代と違ってこの時代ではこれは一種の社会儀礼のようなもので、もてなす方もできる限りの贅を尽くすことになります。その一例が「海軍提督ホーンブロア」の巻に出てきます。

西インド諸島方面の英国海隊司令官であるホーンブロアはジャマイカ島のキングストンで妻のバーバラからの手紙を受け取ります。「まもなくそちらへお客様が着きます。ミスター・チャールズ・ラムズボトルという百万長者で海軍の老朽艦をヨット用に購入し、それを<アバイダスの花嫁号>と命名し、それに乗って西インド諸島を訪問する意向です…」(以下「 」は高津幸枝訳)。ラムズボトルは陸軍御用被服請負業者で、父親の跡を継いだ若者だと紹介します。その上「もし私が世界で一番拒みがたい男性と結婚していなかったなら、この方の接し方は拒みがたく思ったかもしれません…」とかなり魅力的な男だと推薦しています。

海軍の老朽艦というのは着いてみるとブリッグ型のスループ艦で、乗組員はほとんど水兵上がりでホーンブロアが知っている者も多かったのです。ここでいうヨットとは軍艦でも商船でもない私用の船を指すのですが、ラムズボトルの本当の目的は一族の出身地である西インド諸島の反乱(スペインへの)に参加することにあるのですが、ここではそれに触れません。

ラムズボトルの船の正餐に招待されたのはジャマイカ総督とホーンブロアを含む6人で、そのうちの一人が「食事の方も儀礼に見合うものになりそうですか?」というと、「きのう、ラムズボトルの事務長が氷を2トン買いましたよ。」と一方が答えます。この小説の時代は1821年ですから、日本でいえば徳川末期、伊能忠敬が亡くなってはいたのですが、後継者によって日本全図が幕府に献上されています。そんな時代に西インド諸島で氷が手に入るのかというと、「氷はニューイングランドから高速スクーナーで運ばれてくる。冬の間に切り出されて地中深く貯蔵され、おが屑の梱包で熱を遮断してカリブ海へ急送される」のだそうです。

夏の氷ですから当然高くつくわけで「ポンド当たり6ペンスというところが相場」だと書かれています。つまり453gで¥750ということになり、この計算で2トンの氷を買うと331万円になります。いかにラムズボトルが金持ちかということですが、氷の流通は日本でもあったようで、2021年2月18日付の朝日新聞の朝刊“天声人語”にも “幕末の日本で暮らした欧米人士が困ったのは、氷が手に入らぬことだった・・・はるばる米国から『ボストン氷』が運び込まれた。『氷なら国内にもある』と気づいたのは中川嘉兵衛という商人。・・・試行錯誤の末、函館の五稜郭の氷を切り出し、東京へ海上輸送する・・・『函館氷』はたちまちボストン氷を駆逐した。” とあります。

幕末の欧米人が困ったのは大体1850年代ですから、その30年以上も前に大西洋で氷が流通していたことになります。しかし、ホーンボロアは氷よりも水兵が動かしているクランクに興味を惹かれます。これは後になって分かるのですが、キャビンに風を送る一対の風車、まあ扇風機の動力だったわけで、ラムズボトルはそんなところにも細かい心使いをしています。

食道楽のフーバー総督は「・・ただのヨットとあっては馳走を期待してはおらんよ」と乗り気ではなかったのですが、席に着くと「すぐさま給仕が現れて一座にシェリー酒のグラスを回した。『ほーっ、これはいける!』総督が用心深く一口試してから感嘆の声を発した。『例のオロローソと訳が違う、例の甘口で色の濃いねとねとシェリーとはわけが違う。』」。総督は王室の血を引くといわれる食道楽家ですが、ホーンボロアにとってもこれは大変な美酒だったようです。

「招待主のいんぎんな指示に従って食卓に着席した一同は、正餐の給仕を待った。たっぷりした大皿が二枚、その上に、さらにたっぷり割り氷を大盛りにした皿が載っている。その内側の皿に何か灰色の粒状の物が盛ってある。『キャビア!』と、総督閣下が感嘆の声を発して、びっくり目で見つめたあと、遠慮なく自分で取り分けた。『お口に合うとよろしいのですが』とラムズボトルが言った。『ここにあるウオッカを合わせてご賞味ください。ロシア皇帝の食膳に出されるものと同じものです。』」1812年、リガ防衛戦の最中にホーンボロアはこの珍味を経験していますが、またこの熱帯で経験するとは。

次の料理は土地の名産トビウオで、ラムズボトルは土地の料理で、と謙遜するのですが、添えて出されたちょっぴりマスタードの利いたソースに、総督は「あなたのシェフ・ド・キジン(司厨長)は天才的な男に違いない。」と褒めます。そのときの酒は総督がホック(ドイツ産の白ぶどう酒)、ホーンボロアはシャンパンを選びます。「あの大昔の美食家たちも—ネロにせよ、ピテリウスにせよ、ルクルスにせよ—シャンパンでトビウオを味わうよろこびは、ついに知らなかったのだ。」とホーンボロアは内心微笑んだことでしょう。

西インド諸島の様々な情勢を話題にしながら、「メインコースが食卓に着いたところだった。ラムズボトルの指す料理のほかに、ローストチキンと豚の足が一本。指さされた皿の中身は一面に落とし卵をかぶせて隠してある。」正餐のこの段階では本来もっと腹ごたえのある焼肉でも出るのではと総督は思ったようです。「『まあ召し上がって下さい、閣下。』と、ラムズボトルはなだめるように薦めた・・・『なかなかいい味だ。何かね。』『貯蔵ビーフのシチューです・・・』」

この貯蔵ビーフというのがここの肝で、「とにかく斬新なものだ。ホーンブロアがこれまで味わったことのあるどんな料理とも違っていた—この二十年間、食べ続けてきた塩水の貯蔵ビーフなどとは似ても似つかないものだ。」つまり同じビーフでも樽に入れた塩漬け肉ではないということになります。当然、どうやって貯蔵したのかが問題になるわけで、ホーンブロアは「珍味ですな。貯蔵法は?」と質問します。

「ラムズボトルが待っている給仕へ身ぶりすると、給仕が鉄製らしい四角な箱を食卓に置いた。ホーンブロアが片手で持つとずっしり重かった。『ガラスでもうまく行きますが』とラムズボトルが説明して、『ただしガラスだと船上では不便です』給仕が鉄の箱に大きなナイフを使っている。まず切り開き、蓋をこじ開けて、検分に供した。

『ブリキの箱に高温で密封したものです』とラムズボトルが続けて、『ぜひお薦めしたいのですが、この新しい方法を採り入れれば、船の食糧貯蔵法に大きな変革が起こるでしょうね。このビーフは箱から出して冷たいままでも食べられますし、ここにお出ししたように“はやし肉”料理にもできます』

そう、ラムズボトルの秘密は缶詰にありました。調べてみるとナポレオンの懸賞に応えて1804年にフランスのニコラ・アペールがびん詰を発明し、1810年にはイギリスのピーター・デュランドがブリキ缶詰を発明しています。いろいろ問題があったようですが、英国のブライアン・ドンキンが缶詰工場を作り、1813年にはすでに海軍に製品を納入しています。したがってこの小説の時代(1821年)には缶詰が存在していたわけで、著者、C.S.フォレスターは少し発明の年代をずらしたのでしょう。

余談ですが、初期の缶詰は蓋のハンダを火であぶって熔かして開けていたようです。もちろんナイフで切り開けてもいたと思いますが、ハンダの鉛中毒や、殺菌不良による爆発など缶詰には多くの問題があったようです。缶切りが発明されたのが1858年のアメリカ人だったそうで意外に時間がかかっています。それまではあまり缶詰は一般的に使用されていなかったと思われます。

こういった贅を尽くした食事に欠かせないのが酒です。水兵クラス(准士官を含めて)と士官クラスを別ける一番の象徴が酒類でしょう。支給という形で強制される水兵クラスの酒は、ビール、下級の白・赤ブドウ酒、ラム酒を水で割ったグロッグなどが一般的で、古参水兵は生のラム酒を好みます。長い年月それで慣らされているので、ウイスキーなどの高級酒よりもラム酒を好きになるのです。ボライソーの長年の友人ともいえる提督付コックスンのオールデーなどは、ウイスキーを飲むことも自由にできるのにやっぱりラム酒を好んで飲んでいます。

士官クラス、特に艦長や提督クラスになると酒の種類が違います。上のようなシェリー酒といった食前酒に始まって高級なビールやぶどう酒、例えばシャンパン、マディラ酒、ポートワイン、フランス産の赤白ワイン、ドイツ産の白ワイン(ホック)など、ウイスキー、強い酒としてはウオッカ等々ヨーロッパ中から集めた酒を用意しています。これらは戦時中にもかかわらず手に入るのですから、交易ばかりでなく密輸、敵船の拿捕などで調達されたと思われます。こういった高級な酒は高級士官のコックなどによって船のホールド(船艙)に仕舞われているのです。

ちょっと寄り道をして、二層甲板戦列艦デューク・ウイリアムの甲板の様子を見てみましょう。「海の覇者トマス・キッド」シリーズの第1巻「風雲の出帆」に強制徴募されたばかりのキッドに古参水兵のボウヤーが甲板で説明しているところが出ています。(以下「 」内は大森洋子訳)

「しばらくボウヤーはたたずんでいたが、やがて昇降梯子に寄ってゆくと、下をのぞき下ろした。『この下にもう二つ砲列甲板がある。そして喫水線だ。』『じゃあ、おれたちがいた主計長の部屋はどこに?』『ああ、喫水線の下に甲板がないとは言わなかったぞ』とボウヤーが答えた。『実はな、おれのおんぼろガレオンさんよ、下層砲列甲板の下には最下層甲板(オーロップ)があるんだ。あんたが最初にいたのはそこだったんだ。』 ボウヤーは指の関節を鳴らして、『おもしろいところだぜ、オーロップは。一番艦首寄りには掌帆長と船匠(だいく)がいる。それぞれ自分の船室と倉庫を持っているんだ。その後ろ側が船医、主計長、そして二人の倉庫—それから忘れちゃいけない、士官候補生の部屋だ。』ボウヤーは下を見下ろしながら、まるで甲板が透けて見えるかのように、『真ん中の部分には錨索がとぐろを巻いて納められている。その艦尾側は弾薬庫だ。真っ暗な奇怪なところだ。』・・・。

『あと下に残っているのは船艙だけだ。だけどホールドのことなら、あんた、すっかり知っているんだろう—強制徴募兵は出航前、あそこに入れられているんだからな。あそこには水と食料が全部貯蔵されている。そして戦闘準備となったら、備品は全部あの下へ降ろされる。』ばしっとボウヤーはキッドの肩を叩いた。『これで甲板はみんなわかったわけだ。じゃ、お訪ねしてみるとしようか!』」

つまり、ホールド(船艙)は喫水線よりも下にある最下層甲板(オーロップデッキ)よりももっと下にあって、この艦が建造され、進水して以来陽の目を見ることがないことはもちろん、海面下にずっとさらされているので、海水よりも温度は上がりません。熱帯といえども水線下数メートルもあると、温度は20℃台まででしょうから、ここに貯蔵されればワインでも飲むときにひんやり感じるのです。因みに、ホールド(船艙)はデッキ(甲板)ではありません。キールがむき出しの船の底で、一番下にはバラストという石が敷き詰められ、その上に塩漬肉の樽や水樽が積み重なっています。艦尾側には戦闘準備で士官室や艦長室の隔壁や備品が運び込まれるスペースがあり、また艦長や提督のコックが管理する食糧や酒の倉庫があるというわけです。ついでに言うと、船艙の上のオーロップデッキは砲列甲板の下にあるので戦闘時にも掌帆長たちの部屋はそのままで、士官候補生の部屋が負傷者の手術室になります。

こうした陰気な場所であるホールドですが、提督になったボライソーの長年のコック兼召使いであるオザードにとっては「わが城」でした。ボライソーシリーズの第17巻「栄光の艦隊決戦」に「…オザードが一同のグラスを満たすと、ボライソーは『勝利を祝して乾杯』と言った。グラスポートが太い脚を突き出し、唇を舐めた。『上等なクラレットですね、サー・リチャード』(以下高橋泰邦訳)」という場面が出てきます。クラレットというのは当時のボルドー産の赤ワインで、オザードが大事にホールドに仕舞ってあったものです。

旗艦である戦列艦ハイペリオンが戦いに勝利しながら大きな損害を受けて沈没に瀕した時「片脇にまたオールデーが現れた。オザードを連れてきている。『まだホールドにいたんですよ、サー・リチャード』オールデーはにっと作り笑いをした。『戦いが終わったのも知らねえんだから、後生楽なこった!』―下で見つけたとき、オザードはホールドの昇降梯子にちょんとかけて、ボライソーの立派な贈呈剣をしっかりと胸に抱え込み、じわじわと忍び寄ってくる浸水の黒い水面に最後のカンテラの光が照り返すのをじっと眺めていた。その場から離れるつもりなどなかったのだが、オールデーは何一つ口にしなかった。」

オザードは戦闘時には用がありませんから、この提督用倉庫であるホールドにいます。喫水線下深くにあるここは船が浮いている限り損害を被ることもなく安全な場所なのですが、自分の管理下にあるボライソー用の食糧や酒類がみすみすそのまま沈んでゆくのを見ると自分の責任であるかのように感じて船と一緒に、いやこういったものと一緒に自分も沈もうと思ったのでしょう。提督の食卓はこういった人たちによっても支えられていたのです。 (つづく)